当社のサービス

-

1現状把握

こんな場合におすすめ

- 除菌工事の前後で浮遊真菌濃度を比較したい

- カビの被害の状況を客観的に評価(数値化)してほしい

カビが繁殖してしまった場合の被害状況の確認はもちろんのこと、目に見えて発生していない場合でも、「カビ臭がする」「以前除菌工事をしたが現状はどうか」などといった現状について、見える化をお手伝いします。

このサービスでは主に菌数やカビ種類(属レベル)の分析結果をご報告いたします。 -

2原因調査

こんな場合におすすめ

- カビが繁殖してしまった原因が知りたい

- カビが生えやすくなっているところがないか調べたい

カビの菌数やカビ種類の調査に加えて、必要に応じて現場の空気環境を把握することで「どうしてカビが繫殖してしまったのか?」について調査します。 空気環境の把握には、弊社が開発したKRIセンサーや微粒子可視化装置などあらゆる手段を活用することが可能です。

-

3対策提案

こんな場合におすすめ

- 除菌工事の前後で浮遊真菌濃度を比較したい

- カビの被害の状況を客観的に評価(数値化)してほしい

カビが繁殖してしまった場合の被害状況の確認はもちろんのこと、目に見えて発生していない場合でも、「カビ臭がする」「以前除菌工事をしたが現状はどうか」などといった現状について、見える化をお手伝いします。

このサービスでは主に菌数やカビ種類(属レベル)の分析結果をご報告いたします。

サービスの流れ

-

ヒアリング・現場下見

「お客様のご要望は何か」について確認をさせていただきます。現場の状況やユーザー様のお困りごとについて詳細をお聞かせください。 必要に応じて、平面図や状況を確認できるお写真のご提出をお願いすることがあります。

STEP01

-

調査方法のご提案・御見積

伺ったお話をもとに、最適な調査方法・調査によって導き出される結果イメージをご提案させていただきます。

ご予算など費用に関するご希望もお気軽にご相談ください。STEP02

-

現場調査(カビの採取・各種測定の実施)

カビの採取に加え、必要に応じて温湿度測定や気流測定などを実施します。

実際にカビが繫殖してしまった部屋の他、カビの影響が無い部屋や外気のカビの採取も行い、比較することが多いです。STEP03

-

分析・解析

カビの分析のみの場合、採取から1~2週間程度で結果をお出しすることが可能です。 原因調査・対策ご提案の場合には、カビの分析結果をもとに、併せて実施した空気環境測定等の結果と併せて、考察を致します。

STEP04

-

結果報告・繁殖原因と対策方法のご提案

ご報告書には調査概要・分析結果・結果考察(原因調査や対策提案の場合)・採取位置図・採取状況写真を掲載予定です。

カビ浮遊計数報告書例のPDFはこちら

カビ浮遊同定報告書例のPDFはこちらSTEP05

調査・分析方法のご紹介

サンプリングから分析の流れ

※ご依頼内容によって、温湿度モニタリングなど他の調査を組み合わせて実施することもあります。

調査方法

-

浮遊真菌調査

空気中のカビを調べる方法です。

内部に培地をセットしたエアサンプラーで、一定量の空気を採取します。浮遊真菌濃度について日本建築学会の基準と比較することが可能なため、現状の室内空気レベルを把握したいときに実施します。

-

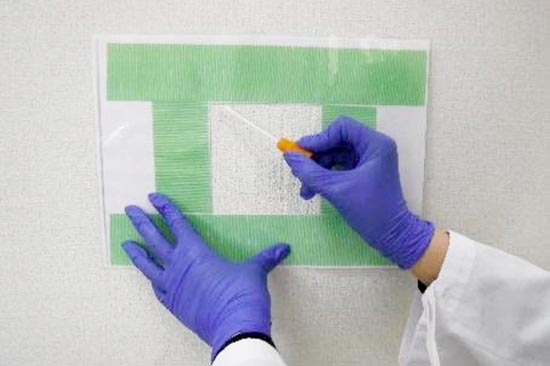

真菌ふき取り調査

モノ(壁などの建材やおもちゃなど)に付着したカビを調べる方法です。

専用のふき取りキットを用いて、対象物表面の一定面積のカビを縦・横・斜めにふき取り採取します。付着している汚れがカビかどうか確認したいときや、カビの種類・特徴を知りたいときに行います。

分析方法

-

計数分析

培地に形成されたカビのコロニーを数え浮遊真菌濃度または一定面積あたりの菌数をご報告します。目視できないカビを数値でとらえることにより部屋間の環境比較はもちろん、客観的な評価が可能です。

-

同定分析

カビのコロニーを光学顕微鏡で観察しカビの種類(属)を特定します。ご要望に応じて走査型電子顕微鏡による詳細な観察も対応可能です。

カビは種類によって生息条件が異なります。それらを把握することで、発生原因の特定や、対策を講じる手助けになる可能性があります。